■ 水に触れる

藤田 博

五感の頂点に立つのは視覚、最後に位置づけられるのは触覚です。最上位と最下位は動かない、決まっているということです。目や耳、鼻といった特定の器官ではなく、全身に行き渡る、それ故に未発達とされ、原初的とされるのが触覚です。視覚に比べてはるかに遅い、遅いが故に最も確かな感覚、触れることが相手から触れられる相互性を持った感覚であるのも触覚です。その触覚が水と結び合う、子どもを介することによって結び合うとすればなぜなのでしょうか。

木葉井悦子文・絵『みずまき』(講談社)は、庭に水まきをする女の子を描いています。庭と水まきと女の子、ただそれだけのあたり前で日常的なもの。日常的でありながら、それを超えた非日常的なものが感じられます。「あおむしが いしがきを のぼっていく。と おもったら かめのこうらでした。」「むくどりが くさむらで えさを さがしてる。と おもったら うしのせなかでした。」との形が仕掛けられ、繰り返されることにより、大きなものが小さなものへと反転するのです。小さなものの視点が生きているそこには、プリミティヴなものを感じます。極太で大胆、幼稚とも思える絵のタッチが、その印象を強めています。小宇宙としての庭が大宇宙を映し出していると同時に、水が「命の水」となっているのがよくわかります。「にわのみなさん あめだぞ あめだぞ」、高いところから水をかける女の子はさながら創造主、そう感じてしまうためかもしれません。「にわじゅう すっかり すずしくなりました。」すべてが新しくなり、生まれ変わります。再生の力を持つものとしての水もそこに描き出されているのです。

柴を刈りに山に行ったじさまは、きのこを取ってこいとばさまに言われたことを思い出し、脇道に入ります。そこに水を見つけます。「こんな うまい みずなら、ばさまにも のませて やりたいもんじゃ。」家に帰ったじさまは、ばさまから棒で叩かれます。「しわ ひとつ、いっぽんの しらがも」ない若い男になっていたじさまは、狐か狸が化けたものと思われたのです。じさまが汲んできてくれるのを待ち切れないばさまは、一人出かけていきます。じさまが水のありかまで行ってみると、ばさまは赤ちゃんになっていました。「わかくなりたい、きれいに なりたいと」水を飲みつづけたばさまは、赤ん坊に戻ってしまったのです。川村たかし文・梶山俊夫画『若がえりの水』(教育画劇)が、養老の滝の伝説によるものであるのは言うまでもありません。いつの世も、すべてを手にした最高権力者が追い求めた究極のもの、それが不老不死の妙薬、若返りの水もその一つです。老いることは宿命とすれば、若返ることへの願望につながって当然です。元日の朝、もしくは春分の日の朝に汲む若水は、始まりへと戻る、始まりの意識をもたらします。水は始まりとしての生水となり、終わりとしての死水となります。二面性を持ったその水が老いと若さをつなぎます。水が媒介することによって、円環的時間が生まれるのです。

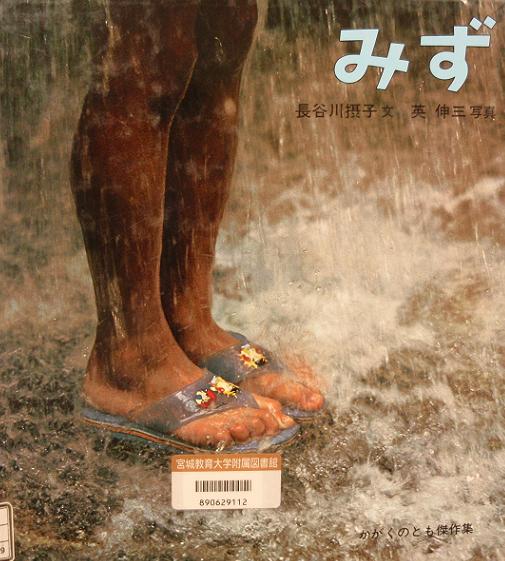

長谷川摂子文・英 伸三写真『みず』(福音館書店)は、水と子どもを写した写真集です。「みず みず みず いろんなみず」「ゆゃあん よぁあん しずかにゆれて みずのなかにとけそうだ」「じっとてをひたしていると つめたくて ゆびさきがちんちんしてくる」視覚的なものの代表としての写真、そこに触覚的なものを感じるとすれば、対象が水であるためと言えるでしょうか。視覚的なものだからこそ、その対極にある触覚的なものがより強く感じられるということです。もう一つ、カメラが子どもに向けられていること。子どもと水は、子どもはどうして水遊びが好きなのかから始まる、触覚に係わる根源的問いかけを含んでいます。水と出会うところ、決まって子どもの歓声が響き渡ります。水に触れたときの歓声は子どもだけではありません。大人も同じです。その歓声は、水に対する恐れと畏れとにつながっています。それを忘れてしまったとき、そして水がめぐり来るものであることを忘れてしまったとき、あらゆる生は終わりを告げると言って過言ではありません。水に触れることは、水がめぐることへの想いに始まり、終わりはないのです。

※「みずまき」木葉井悦子・文・絵/講談社

※「若がえりの水」川村たかし・文/梶山俊夫・画/教育画劇

※「みず」長谷川摂子・文/英 伸三・写真/福音館書店

(英語教育講座)